サブベース(SubBass)とは一般的に通常のベースの音域より1オクターブ下の30〜60Hzくらいの周波数で鳴らされているベースサウンドのことを言います。

曲の低音を支えるバスドラムやベースよりもさらに低い音域で、地を這うような「ブーン」というサスティンの長い音が定番です。

スマホやパソコンのスピーカーでは聴き分けるのは難しい音域ですが、クラブやフェスなどで大音量環境で聴くとお腹に響くような低音がサブベースの帯域です。

サブベースを使うメリットは曲のローエンドを強化でき、重心の低い曲に仕上げられる点です。

今やクラブミュージックだけでなくポップスでも意識されています。

海外の楽曲と日本の楽曲を聴き比べた際、明らかに違いを感じるのがこの帯域です。

- ヒップホップやトラップなど、低音が重要な楽曲を作っている

- EDMやトランスなどのクラブミュージックを作っている

- 海外のポップスは音数が少ないのはなぜ?と気になっている

- プロの曲と比べて自分の曲が軽い気がする

という人はサブベースに着目してみてください。

まだサブベースを取り入れていない場合は、この記事でサブベースの知識に触れて自分の曲にも取り入れていきましょう!

この記事ではサブベースの基本知識から曲の中での使い方、実際にシンセを使った作り方、プロのようなサブベースサウンドが簡単に鳴らせるプラグインをご紹介します!

今すぐおすすめのサブベースプラグインをチェックしたい人はこちら。ページ下部に移動します。

>> サブベースが作れるおすすめプラグイン9選

サブベースの基本

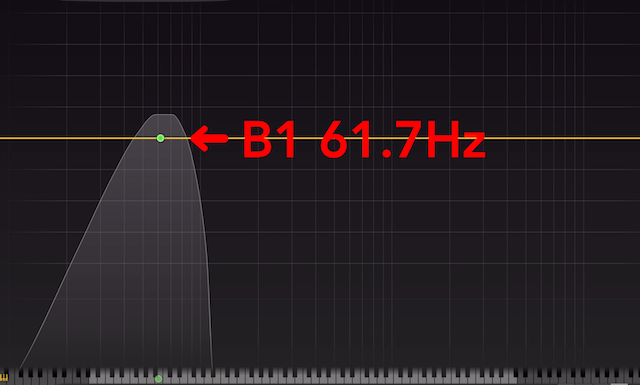

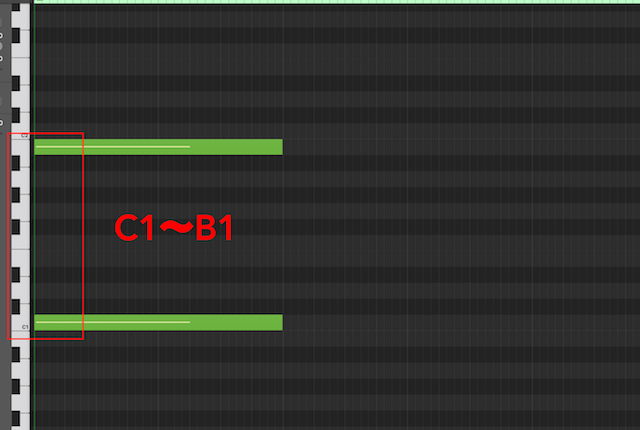

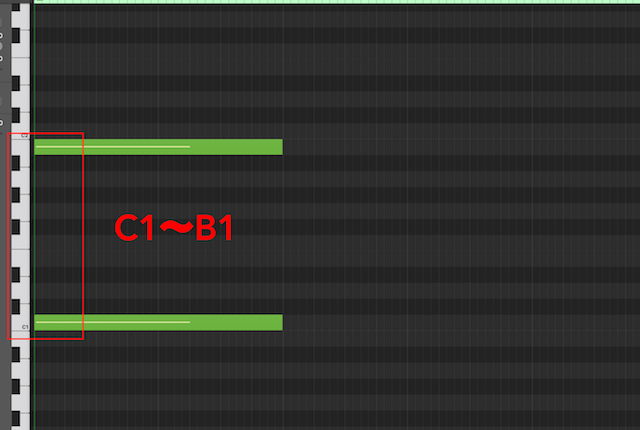

サブベースは30〜60Hzくらいの周波数の音程で鳴らされている低音サウンドで、ピアノロールで言うとB1以下にあたります。

低音から、C0・D0・E0・F0・G0・A0・B0・C1・D1・E1・F1・G1・A1・B1・C2…という並びで続いていきます。

このあたりの音域は聴き分けるよりも感じる音というのに近く、使用目的はメインとなるベースを補強するような役割。

最も低い音域で曲を支えたり、体感的に曲の厚みを出すための使い方が一般的です。

周波数は1秒間に空気が何回振動するのか?というのを表しており、低い音域ほど揺れが緩やかで高域に行くほど揺れが細かくなります。

サブベースのような50hzの場合は1秒間に空気が50回振動することを表しています。

一般的によく使われているサブベースの音を用意しました。(ローエンドがモニタリングできるスピーカーやヘッドホンで聴くとわかりやすいです。)

この音にキックを重ねると以下のように鳴ります。

※キックのアタック部分でSubbassにサイドチェインをかけています。

サブベースのサウンドにもよりますがサイン波のような波形の波が緩やかで、超低域の周波数を含んだ音が基本です。

サブベースは必要?

サブベース本来の音域をモニタリングするにはモニタースピーカーよりもさらに低域が鳴らせるウーファーなどの低域再生能力のあるシステムが必要です。

一般的なスマホやパソコンなどのリスニング環境で聴いているとサブベースの重要性がピンとこないかもしれません。

ですが、EDMなどのクラブミュージックやトラップ、ダブステップのような低音が重要なジャンルを作っている場合は、サブベースの必要性が増します。

これらのジャンルはサブベースを含めたビートを作るのが基本になっているため、サブベースが使われていないだけでグルーヴが変わったり、曲が軽くなってしまいます。

特に大きなスピーカーシステムがあるライブハウスやクラブ、フェスなどで鳴らすとその違いは明白。この帯域がない楽曲は「なんか盛り上がらないな…」と感じてしまいがちです。

そのため、多くのクラブミュージックでは60Hz以下の音を入れながら、リスナーのリスニング環境でも聴きやすいミックスに仕上げています。

ただし、サブベースは必ず入れなくてはいけないものではなく、サブベースの要素が活きる曲やアレンジに使うというのが効果的です。

サブベースよりもエンハンサーで低音を強化する方法やミックスバランスで仕上げるなど、ジャンルや曲調で使い分けるのが大切です!

サブベースが特徴的な動画

近年のメインストリームのポップストレンドでもサブベースを使った楽曲が増えています。

アメリカ、ヨーロッパだけでなくアジアなど幅広い国のポップスで聴けるようになりました。

そこでメインストリームのアーティストの中でサブベースが特徴的な曲をピックアップしてみました。

※サブベースをモニタリングできるスピーカーやイヤホン、ヘッドホン(周波数特性が5~30,000Hzなど)があると、よりサブベースが入っている意味が理解できます。

Billie Eilish – when the party’s over

ビリー・アイリッシュの楽曲は音数が少なくシンプルなリズムプロダクションの曲が多いですが、実は非常にしっかりとしたサブベースを使っているのが特徴です。

Lil Pump – Gucci Gang

近年、一つのジャンルとして定着したトラップミュージックは、これぞサブベースという808ベースが使われているジャンルです。

Drake – God’s Plan

俳優からラッパー・シンガーに転身したドレイクの曲もサブベースが非常に気持ちよく使われています。

James Blake – Limit To Your Love

55秒くらいからのサウンドは必聴。

DAWHACK的にサブベースが印象的なアーティストは?と聞かれて最初に思いつくのがジェイムス・ブレイクです。

特に初期の彼はアコースティックピアノやエレピなどの楽器を使い、カントリーやブルース、ジャズ要素のある有機的なサウンドが特徴ですが、実際には近年のバキバキなダブステップでは無い頃の初期ダブステップの要素を含んだビートの低域にはサブベースがしっかりと使われています。

サブベースとエンハンサーの違い

サブベースと同様に低域の補強目的で使われることが多いベースエンハンサー(ハーモニックエンハンサーとも言われる)があります。

この2つの違いは、サブベースは音源やサンプルなどを使って超低域に実際の低音を加えて低域を強化するのが目的なのに対して、エンハンサーは元々モニタリングが難しい超低域の基音に対して倍音を加え、存在感を高めて聴覚的に聴きやすくする効果があります。

一般的には、低域の再生能力が低いスピーカーやイヤホンなどで低域の存在を認識させるのに使われることが多いです。

- 超低域にシンセやサブベースジェネレーターなどで実際に音を足すのがサブベース

- 元々ある音に倍音を加えるのがベースエンハンサー

ベースエンハンサーはキックやベースなどのトラック自体の存在感を高めたい時におすすめです。

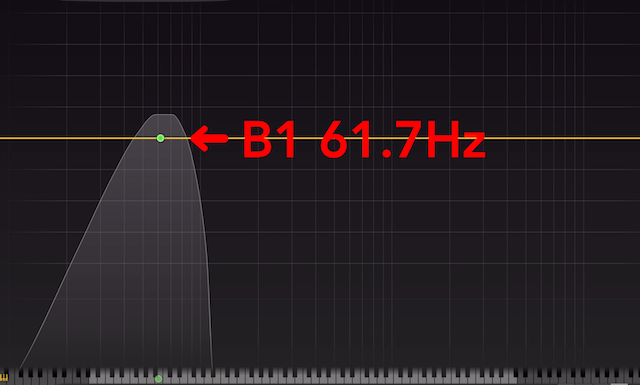

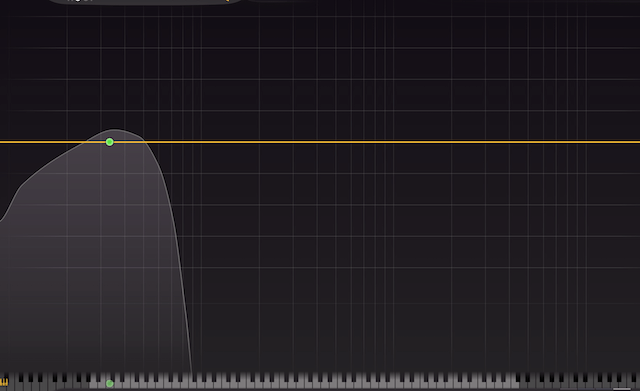

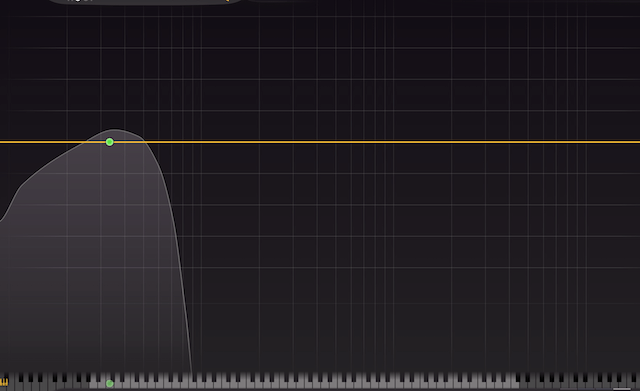

サブベースの音域

サブベースを使う音域は30〜60Hzくらい、ピアノロールでいうと、C1〜B1(32.7Hz〜61.7Hz)くらいの範囲に収めて使うことが多いです。

使用するシンセによって発音の音域がオシレーター設定で違うため周波数でこのあたりというように覚えておきましょう。

この範囲で鳴らされる理由としては、一般的な人間の可聴域は20〜20,000Hzとなっているため、この範囲外の音を聴き分けるのは難しくなります。

そのため、音階が低すぎると大きなスピーカーなどで鳴らした時にも認知しづらくなり不快な低音に感じたり、ミックスを濁らせてしまう原因になってしまうからです。

トラップミュージックなどサブベースが重要なジャンルではC1(30.9Hz)以下、20Hz(E0)以下の超低域も入れるプロデューサーもいますが、この場合はミックスでの調整が重要になります。

逆に音階が高いとキックやベースのスペースを奪ってしまったり、音階としてサブベースの音が目立ちすぎて本来の補助的な役割が薄れてしまうので、意図的に音階を上げて使う時以外はC1〜B1の範囲に収めて使うことが多いです。

【A4の周波数 440Hzの場合】

- C1:32.7Hz

- C#1:34.6Hz

- D1:36.7Hz

- D#1:38.9Hz

- E1:41.2Hz

- F1:43.7Hz

- F#1:46.2Hz

- G1:49.0Hz

- G#1:51.9Hz

- A1:55.0Hz

- A#1:58.3Hz

- B1:61.7Hz

C1〜D1くらいはサイン波だとモニタースピーカーでも聴き分けるのが難しくなるくらい低くなっていきます。

サブベースの作り方

実際にサブベースを自分の曲に取り入れたいという場合には、

- オシレーターを搭載したシンセサイザーから作る

- TR-808のベース・キックサンプルを使う

- TR-808の音を再現できるドラムマシンから作る

というのが一般的です。

サブベースの多くはリズムマシンの名機Roland TR-808のキック(オーディオサンプル)をレイヤーしたものが一般的でしたが、近年では入力信号に対して決まった音域を生成するプラグインやサブベースに特化したシンセやリズムマシンも登場しています。

オシレーターを搭載したシンセサイザーから作る

サブベースの音域や特性を理解していれば一般的なソフトシンセでも作れます。

オシレーターを搭載したシンセ、もしくは波形を収録したPCMシンセを使って作りましょう。

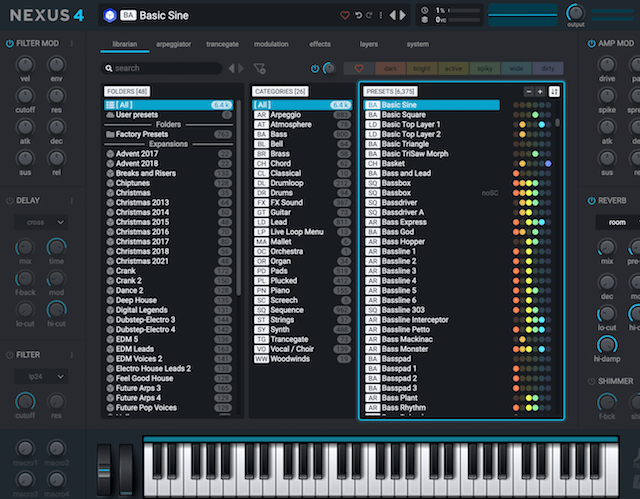

PCMシンセのnexus4にもBasic Sineというサブベース用のサイン波のプリセットがあるのでそのまま使ってもOKです。

- オシレーター(モノラル)を立ち上げる

- シンセのオシレーターセクションでサイン波(倍音が無いものが扱いやすい)を選ぶ

- ADSRで音の鳴る長さを調整

- 高域の周波数をEQでカット

- コンプをかけて音を圧縮

- サチュレーターをかけて歪みや倍音を加えて存在感を出す

- 音域は60Hz以下で鳴るように調整

サブベースの音色はシンプルなサイン波を基本に作るのがおすすめ。

サチュレーターを使うことで実際に鳴っている場所より上の周波数が強調されて一般的なスピーカーでも感じ取りやすくなります。

一般的なシンセでも作れますが、よりサブベースサウンドにこだわるならサブベースの音作りに特化したシンセを使うのもおすすめです。

他にもサブベースのプリセットが収録されているシンセや拡張音源を活用するのも良いですね!

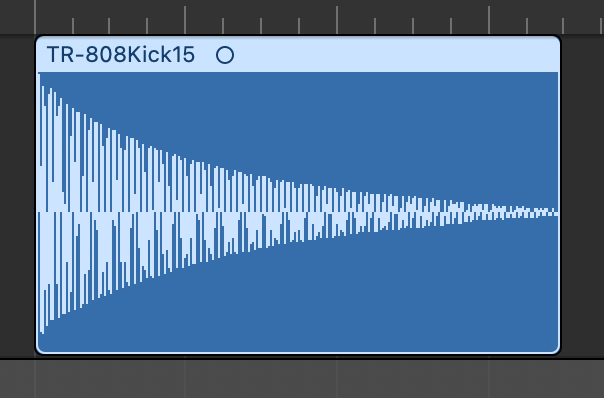

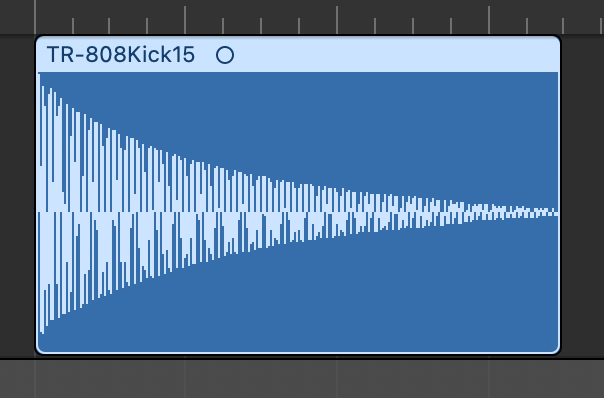

808ベースのオーディオサンプルを使う

一般的にサブベースを象徴する音の一つがローランド社のドラムマシンTR-808を元にした808のサブベースです。

1980年代のヒップホップからR&B、ポップスなど様々なヒット曲でも使われてきたローランド社の伝説のドラムマシンTR-808に収録されているキック・ベースサウンドです。

キックのサスティンを伸ばしてサブベースの音域を含んだ音で鳴らします。

近年のトラップミュージックなどで聴けるベースサウンドの多くが808サウンドを模したサンプルやシンセが使われていたり、市販のサンプル集やプリセット集でも808 KICKなどで収録されています。

●808サウンドの例

808のキックサンプルは実機をエミュレートしているドラムマシン、サンプルベースのシンセなどに収録されている場合や、キックとセットになったオーディオサンプル、音程が付いているオーディオサンプルもあります。

一般的には808KICK SUBのような表示で収録されていることが多いです。

●808キック+サブベースのサンプル例

808系のオーディオサンプルを使えば、好みの808サウンドをオーディオトラックに貼り付けるだけなので、お金をかけずに簡単でクオリティの高いサブベースが作れます。

ドラムマシンでサブベースを作る

TR-808のキックサウンドが鳴らせるドラムマシンを使うことでもサブベースが作れます。

ドラムマシンのプリセットには808Kickなどのプリセットも用意されているので、シンプルにサブベースをプラスしたい時におすすめ。

ドラムマシンでの音作りでは、プリセットでサスティンが長いものを選び、曲に合わせて調整しましょう。

- サンプルの音程を曲のキーに合わせる

- ルートに合わせてキックの音階が動かせるように調整すると、曲に合わせてサブベースの音階も合わせられる

- MIDI鍵盤で弾いてチューナーでキーを確認

- モノラルにする

- 倍音の周波数をEQで高域をカット

- コンプをかけて音を圧縮

- サチュレーターをかけて歪みや倍音を加えて存在感を出す

ドラムマシンでのサブベースはサンプルによって音階を調整するのが難しい場合があるので、キックの低音を補強するサブベースとして使うのもおすすめ。

キックのキーを確認して、オクターブ下の周波数で鳴らす(オクターブ下が全てでは無いです。)と濁りの無いキックのサブベースが鳴らせます。

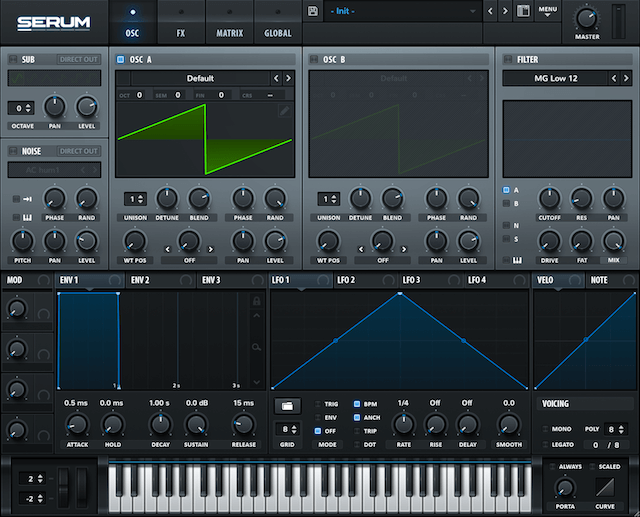

SERUMを使ったサブベースの作り方【実践編】

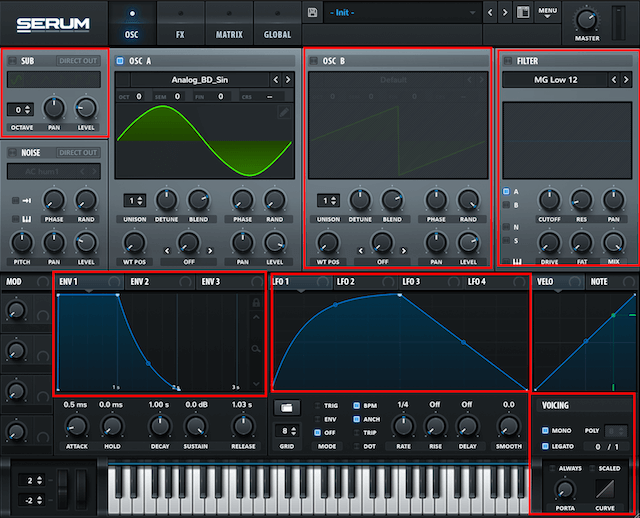

実際にSERUMを使った基本的なサブベースの作り方をご紹介します。

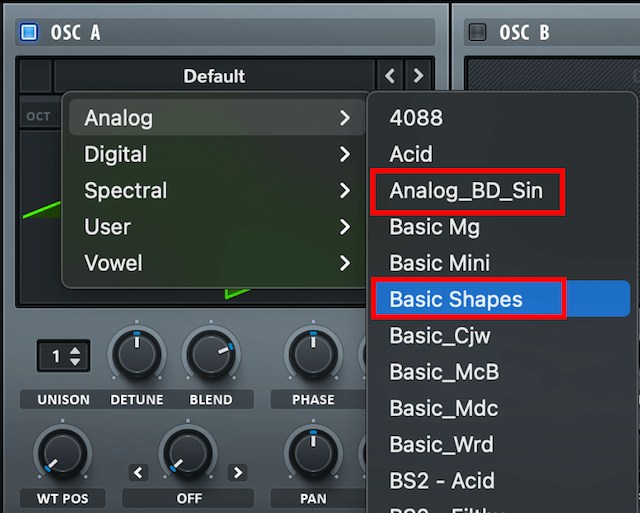

OSC Aの設定

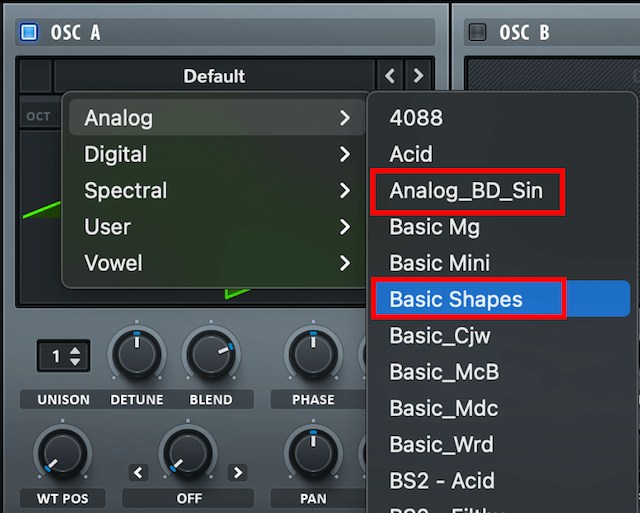

まずOSC Aの「Analog」カテゴリの「Analog_BD_Sine」を読み込みます。すぐ下の「Basic Shepes」でもOKです。

ウェーブテーブルポジションを動かしたときの歪みの質感で選んで良いと思います。

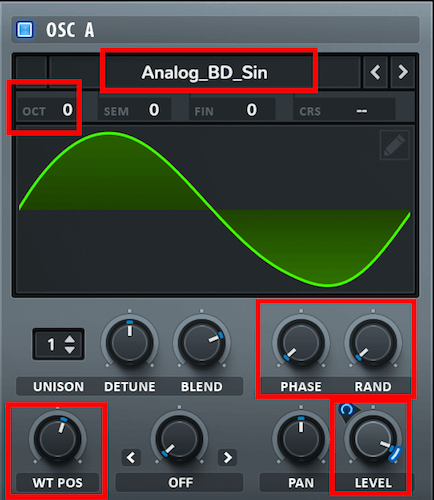

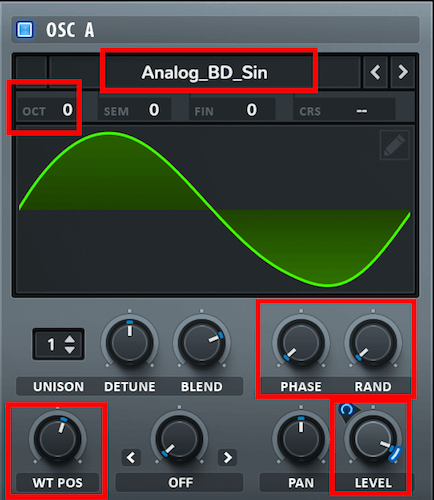

OSC Aに「Analog_BD_Sine」を選んだら、オシレーターを調整します。

基本的な調整箇所は、

- OCT:0(-1でもOK)

- WT POS:ウェーブテープルポジションを動かして好みの歪みを付加

- PHASE:波形の再生位置を指定。0にしてサイン波の最初から鳴るように設定

- RAND:PHASEで指定した再生位置を基準に発音位置をランダムに設定できる。0にして同じ場所から再生するように設定

- LEVEL:OSC Aの音量調整、筆者はベロシティに合わせて音量が動くように調整しました。

上記は基本的な調整ですが、実際に作る時にはお好みに調整してみてください。

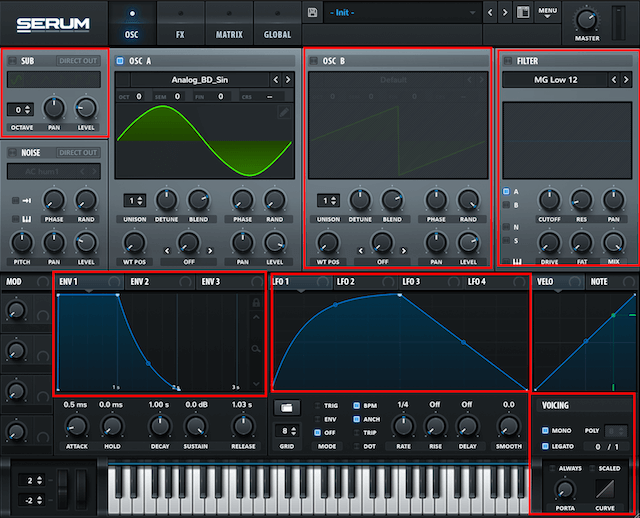

その他の設定

OSC Aの設定が終わったら他の箇所を調整します。

シンプルなサブベースを作る時の主な調整箇所は、

- SUB(サブオシレーター):今回は不使用。レイヤーしてオシレーターの低域を強化したい時に重ねるのもOK

- OSC B(オシレーターB):今回はシンプルなサイン波なので不使用。別の波形を読み込んでオクターブ上で鳴らすなど曲に合わせて調整

- FILTER(フィルターセクション):今回はエフェクトや外部のエフェクトプラグインで調整するので不使用ですが、OSC Bを重ねた時やLFOに合わせて動きのある音の調整では使います。

- ENV1(ボリュームエンベロープ):音の鳴り方を調整。今回はアタック最速、リリース長めですが、曲に合わせて調整しましょう。

- LFO1(時間的な動きを作る):今回は不使用。ボリュームやサブベースの鳴り方に動きを付けたい時に使用します。

- VOICING※重要(音の鳴り方を調整):MONOボタンを押してモノラルにする。PORTAノブでポルタメント(音のつながり方を調整)、LEGATOを押して再トリガーしないように設定して音のつながりをスムーズにする

基本的には上記の調整でOK。今回使っていない場所も実際には曲調に合わせて色々とプラスしていきます。

この時点での音がこちら。

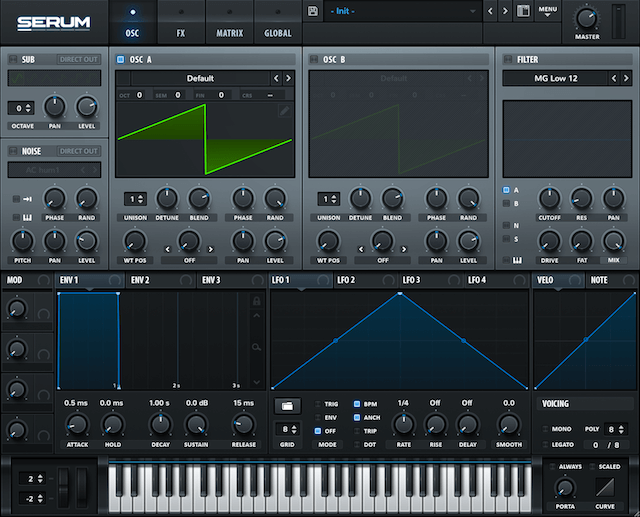

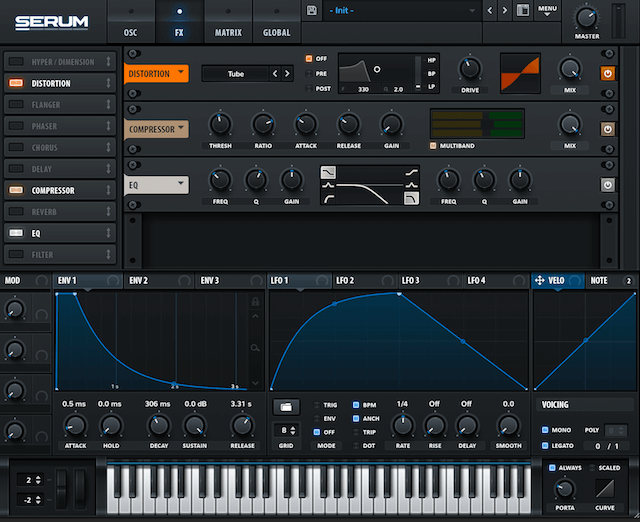

FXで音の輪郭を作る

シンセでのサブベース作り方でもお伝えしましたが、サブベースはそのままだと、曲に埋もれたり、音量のばらつきがあるので、サブベースに倍音を加えて曲の中で存在感を加えます。

今回は、

- DISTORTION:歪みと倍音をプラス

- COMPRESSOR:マルチバンドボタンを押してダイナミクスを整える

- EQ:高域をカットして倍音感を抑える

というシンプルなもので作りました。

エフェクトをかけた音がこちら。

倍音感が出て聴き取りやすくなりました。

この倍音の量はお好みで調整してみてください。

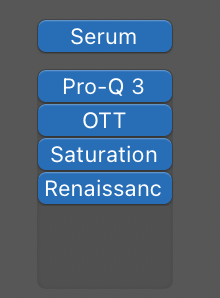

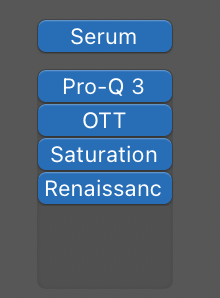

外部エフェクトでの音作り

SERUMのエフェクトを使わずにサードパーティのエフェクトをかけてもOKです。

基本的なエフェクトチェーンは、

- イコライザーで高域のフィルタリング

- マルチバンドコンプで音量のばらつきや低域の音量を整える

- サチュレーターで倍音を付加して存在感を出す

- リミッターなどでミックスへの音量的な影響を防ぐ

という点を意識するのがおすすめです。

以上、SERUMを使った基本的なサブベースの作り方でした!

この方法が全てでは無いので、お好みで自分だけのサブベースサウンドを作ってみてください!

サブベース作りで参考になる動画

SERUMを使ったサブベース作りで参考になる動画です。こちらもチェックしてみてください。

サブベースの使い方

サブベースのような低い音域だと低音再生能力のあるモニターやスピーカーシステムや音量も必要なので、一般的なモニター環境で正しくリスニングするのが難しいです。

そのため、慎重に扱わないと曲の周波数バランスが破綻してしまうので注意が必要です。

実際にサブベースを曲に取り入れる時には、

- 低域の再生能力の高いモニターやスピーカー・ウーファー

- ウーファー機能付きのヘッドホン

- スペクトラムアナライザーで視覚的に低域をコントロールする

以上のような聴覚や視覚的に周波数がチェックできるものを用意しましょう。

使用時の注意点

サブベースを使う時に注意したいポイントは、

- キックとベースどちらの補強として使うか

- 他のトラックの超低域をチェックする

- キックが鳴る時にサイドチェインをかける

の3つです。

キックとベースどちらの補強として使うかを決める

サブベースは基本的にベーストラックの超低域を支える役割で使うことが多いですが、トラップやダブステップ、テクノなどのジャンルではキックと一緒にサブベースを鳴らして使うことも多いです。

音数が少なく淡々としたサウンドや、ダブステップのようにワブルベースで動きのあるフレーズを使う時には、キックに合わせてサブベースを鳴らすことで上モノは動きがあるのに重心を低く保つ効果が期待できます。

また、EDMなどのダンスミュージック系ではベースパートの補強として使うことが多いです。

自分が作っているジャンルや曲調に合わせてどちらのパートを補強するのが効果的か考えて使うのがおすすめです。

ベースやキックに含まれる超低域に注意

例えば、一般的なエレキベースの最低音E1の音を鳴らした場合の基音の周波数は41.2Hzとサブベースの音域と被っています。

バスドラムの周波数も素材によりますが、近い周波数で鳴っています。

実際のミックスでのベースは、キックと周波数を棲み分けるためにサブベースの音域をカットし、ベースの輪郭がわかりやすくなるように100Hz〜300Hzくらいの部分を活かしてミックスすることが多いです。

そのため、サブベースを入れる場合はベースやキックの超低域のカットをしておかないとミックスの濁りや、マスキングによって音圧が上がりづらい状況になるので注意しましょう。

サイドチェインを使ってキックの存在感を維持する

サブベースを使う時にはサイドチェインをかけてキックが鳴った時にサブベースの音量が下がるように処理しましょう。

ヒップホップ・トラップでのサブベースの使い方

ヒップホップ系トラックでは808キック・ベースを使った音が多く、キックと一緒に鳴らして超低域をカバーする場合とシンセを使って通常のベースのような役割も持たせているケースもあります。

キックと一緒にサブベースを鳴らす使い方は以前から取り入れられてきた手法なのでシンプルでおすすめ。

タイトでサスティンの短いキックを選び、超低域をサブベースで支えます。

また、近年のトラップ系ではサブベースに倍音を付加して一般的なスピーカーでも聞き取れる周波数を入れたベースの役割も兼ねたサウンドもあります。もしくはベースサウンドをレイヤーして超低域と中低域の役割を分けて鳴らすことも多いです。

ベースパートをサブベースとして使う時には、高い音階で鳴らすと曲の重心が軽くなったり低音の出方が凸凹としてしまうので、フレーズを動かす時には注意したいですね。

ダンスミュージックでのサブベースの使い方

EDMやトランスやハウス、ダブステップ、フューチャーベースといったダンスミュージックでもサブベースはかなり重要です。

主な使い方は「キックと一緒に鳴らすパターン」と「ベースフレーズのオクターブ下で鳴らすパターン」です。

キックと一緒に鳴らすパターンでは、テクノやディープハウスのような音数が少ないジャンルで使うと効果的。

また、ダブステップでもワブルベースとは別にキックと一緒に鳴らして低音を強化することも多いです。

EDMやトランスなど音数が多い曲では、ベースフレーズを支える役割でサブベースを使うことが多いです。

基本的にベースパートのオクターブ下を支える使い方がおすすめです。

使う時にはキックとベースパートの低域のカットやサイドチェインをかけてキックの存在感が薄れないように注意しましょう。

ポップスでのサブベース使い方

海外のポップスではサブベースを入れるのが珍しくありません。

ですが、どの曲も基本的に音数が少ない中でサブベースを効果的に鳴らしています。

そのため、ポップス系にサブベースを使うときは音数が少ない曲の方が効果的にサブベースを鳴らせます。

単純に楽曲の重心を下げたいときや低域の強化をしたいときは、ベースエンハンサーなどでキックやベースの存在感を出す方が楽曲にマッチすることが多いです。

ダンスミュージック系のポップスの場合はベースに合わせてサブベースを入れるのも良いですが、ベースフレーズが動く曲に合わせてサブベースを動かすと低域の凹凸が目立ってしまいます。

こんなときは、サブベースをさりげなく入れるか、キックに合わせてルートのサブベースを入れることでハマりが良くなる場合があります。

ロックでのサブベースの使い方

ロック系など楽曲自体のタイトさも重要なジャンルでは下手にサブベースを入れるとミックスが濁ってしまったり、リズムの聴こえ方が変化してしまう場合があります。

ロック系楽曲の場合は、エンハンサーを使ってトラック自体の存在感を高める方がシンプルにミックス重心を下げられます。

ロックな曲では過剰なサブベースはミックスに影響するので、サブベースを足す時はさりげなく入れるのがおすすめ。

もしくはブリッジなどインパクトが欲しい局面でプラスするというのも効果的です。

サブベースが作れるおすすめプラグイン9選

サブベースはシンセなどで1から作ることもできますが、サブベースに特化したプラグインを使えば、短時間でクオリティの高いサブベースが簡単に作れます。

例えばこんな音もプリセットに沢山入ってます。

次の項目では、サブベースが作れるおすすめのプラグインを紹介していきます!

【1・2】Future Audio Workshop社「SubLab」「SubLab XL」

Future Audio Workshop社の「SubLab」と「SubLab XL」は、プロの作曲家やプロデューサーにも愛用されているサブベースに特化したソフトシンセです。

「SubLab」

「SubLab」はサブベースシンセの定番とも言える人気シンセの一つ。

サブベースを作るために必要なパラメーターをカバーしていて、シンプルなサブベースはもちろん、一般的なスピーカーでも聞き取れる輪郭のある音作りができます。

また、生成したサブベースにサンプルを重ねるレイヤー化にも対応していて、これだけで808キック・ベースのようなサウンドも簡単に作れます。

プリセットも豊富でレイヤーに使えるサンプル素材も250個収録。

6つのエクスパンションも付属しているので、SubLabがあればサブベース作りに困りません。

豊富なプリセットも用意されているのでジャンル問わず使えます。

手持ちのサンプルファイルをドラッグドロップで取り込んで使えたりと使い勝手が非常に良いです。サブベース用シンセの中ではかなりおすすめ!

【2】「SubLab XL」

「SubLab XL」はFuture Audio Workshopから新たにリリースされたベースシンセです。

SubLabのベースシンセのオシレーターとエフェクトをさらに拡張し、最大4つのFXをミックスできる機能や柔軟なLFO機能、マクロ機能の追加など、より音作りの自由度がアップしています。

SubLabよりも幅広い音作りに対応できるのでサブベースだけでなくベースシンセとしても使えます。

SubLabよりも音作りの自由度がアップしています。バージョン2的な位置付けでは無いので、シンプルにサブベースを扱いたい人は「SubLab」、サブベースサウンドを基本に色々な音作りを楽しみたい人は「SubLab XL」という選び方でも良いと思います。

【3】Initial Audio社「808 Studio 2」

「808 Studio 2」は、ヒップホップやR&Bなどブラックミュージック制作をテーマにした音源やエフェクトプラグインをリリースしているInitial Audio社のサブベース用ベースシンセです。

808のサンプルを読み込んでサンプラーのように波形を調整して曲に合わせたサブベースが作れます。ステップシーケンサーも搭載しているので「808 Studio 2」で音作りとフレーズ組みの両方ができます。

SubLabと同様にサブベース制作に特化しているので使い所がハッキリしているのが特徴。

UIも見やすくて直感的に使っていける操作性の良さも魅力です。

SubLabよりもシンプルな操作で音作りができるのでシンセに詳しくない人にもおすすめです!

【4】Iceberg Audio社「The Sub」

Iceberg Audio社の「The Sub」は今回紹介している音源の中でもトップクラスのシンプルな仕組みで作られているサブベースシンセです。

基本となる音を選び、driveノブとADSR、glideを調整することで音作りが完了します。

実際には内部で独自の信号処理技術を組み合わせたチェーンが組まれているので、自分で1からシンセで音作りをするよりも実践的な音が作れます。

driveノブは小さいスピーカーでも認識できるように、サブベースの帯域に歪みを付加して調整できるので、サブベースの音作りのポイントをしっかりカバーしてくれています。

見た目のシンプルさとは違い音は本格的。

driveノブをコントロールすることで通常のベースシンセとしても使えます。

良い意味で音作りの選択肢が少ないので、とにかくシンプルにサブベースを作りたい人におすすめ。

【5】Rob Papen社「SubBoomBass 2」

SubBoomBass 2はRob Papen(ロブパペン)社からリリースされているベースシンセです。

テクノやトランスなどダンスミュージックが盛んなオランダの会社が作っているということもあり、サウンドは強靭で太いベースが魅力。

アナログなベースサウンドに加えてサンプルによるアコースティックサウンドも収録。

アコースティックサウンドに別のサウンドをレイヤーさせたりと音作りの自由度が高いです。

1900種類のプリセットを収録しているので幅広いジャンルに対応可能。

サブベースに加えてローエンド、ミッドエンドのベースサウンドも作れるのでSubBoomBass 2があればベースの帯域を全てカバーできます。

【6】United Plugins社「SubBass Doctor 808」

United Plugins社の「SubBass Doctor 808」はエンハンサーに近いサブベース生成プラグインです。

入力されたサウンドに対してノブで設定した周波数のサブベースを付加。

シンプルな操作とわかりやすいメーターで音の鳴りを調整できるのが魅力です。

サチュレーターも備わっているので、聴覚的にも認識できるサブベースサウンドが作れます。

「SubBass Doctor 808」はエンハンサーに近いプラグインですが、ミックスに影響を与えにくい基本的なサブベースサウンドを付加できるシンプルさが魅力です。

【7】Loopmasters社「Bass Master」

「Bass Master」はLoopmastersが手掛けるベースシンセです。

ダンスミュージック系のサンプルパックを取り扱うサブスクリプションサービスを運営しているだけあって、ヒップホップやダンスミュージック全般に対応できるベースサウンドを収録。

オシレーターがサンプルベースのシンセなのでプリセットを選ぶだけで、本格的なサブベースが鳴らせます。

通常のベースシンセサウンドも多数収録されているので、Bass Masterがあればサブベースから通常のベースシンセまでカバーできます。

プリセットカテゴリーもLOW・MID・SUBなどわかりやすいカテゴリ分けでサブベースサウンドがひと目でわかるので音選びがスムーズ。

2つのレイヤーで音作りができるのでサブベースだけで鳴らすことはもちろん、通常のベースにサブベースを重ねたサウンドも作れます。

CPU負荷も軽いので気軽に使えるのも魅力です。

【8】DopeSONIX社「Bass Engine 2」

「Bass Engine 2」は、ヒップホップなどのビートメイクに役立つインストゥルメントやプラグインを多くリリースしているDopeSONIX社のベースシンセです。

シンプルな操作性で芯のあるサブベースサウンドが作れます。

また、サブベースだけでなく、エレキベースなどのベースサウンドが300種類収録されているのでベースパートをBass Engine 2でカバーできます。

シンプルなUIで非常に使いやすいです。

カテゴリもSUBや808といったわかりやすい分け方で収録されているので音選びでも迷わず選べるのも良いです。

【9】Waves社「Submarine」

「Submarine」はWavesのサブハーモニクスジェネレーターです。

入力信号の1〜2オクターブ下の低域成分を生成します。

WavesのOrganic ReSynthesis (ORS)技術によって入力信号のピッチやフォルマント、エンベロープを分析して個別に加工し、入力信号のタイミングを維持しながらクリーンで馴染みの良いサブベースが作れます。

シンセとは違い入力信号に対してサブベースを生成するので音選びに悩む必要が無いクリーンなサブベースが鳴らせるので、ミックスへの馴染みが良くて使いやすいです。

- SONICWIRE

- Media Integration

- 楽天市場

- Rock oN Line eStore

上記の「Amazon・楽天市場での参考価格」よりも安く買える場合があります。各ショップリンク先で最新価格をご確認ください。

サブベースまとめ

サブベースは、

- 30〜60Hzくらいの周波数で鳴らされているベースサウンド

- 曲の低音を支えるベースやキックを補助して超低域を強化する役割

- エンハンサーとは仕組みや役割が少し違う

- 使う音域はピアノロールでC1〜B1(32.7Hz〜61.7Hz)くらいに収めるのがおすすめ

以上のようなポイントを理解してサブベースを楽曲に取り入れるのがおすすめ。

楽曲の重心を支える低音パートがしっかりとカバーされていないと曲全体が軽く聴こえてしまったり、迫力の無い曲になってしまいます。

近年ではJ-POPの分野でもサブベースの帯域を意識したアレンジが増えてきました。もし、自分の曲が好きなアーティストよりも軽く感じるという人はサブベースを意識しましょう!

サブベースに特化したシンセやプラグインを使うと簡単にクオリティの高いサブベースが作れるので、チェックしてみてください。